家族信託は、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えたいなどの特定の目的に応じて、信頼できる家族にご自身の財産を託し、管理や運用、必要に応じて処分まで任せる財産の管理方法です。

こちらでは、家族信託の仕組みを確認していきましょう。

家族信託の仕組み

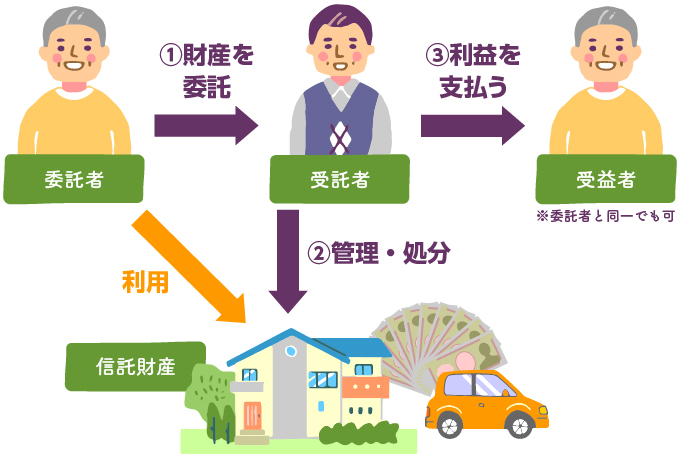

家族信託は、財産の本来の所有者(委託者)が自分の財産を信頼できる家族(受託者)に「信託財産」として託すことで開始します。

財産を託された受託者は財産の管理・運用の責任を負い、その管理・運用を通じて生じた利益を受益者が受け取ります。受託者は必要に応じて、信託財産を処分(売却など)することも可能です。

この「委託者」と「受益者」は同じ人であってもよく、家族信託においては、親が委託者として子に財産を委託し、その利益を親が受け取るといった使われ方が一般的です。

なぜ親の財産を子に託すのか?

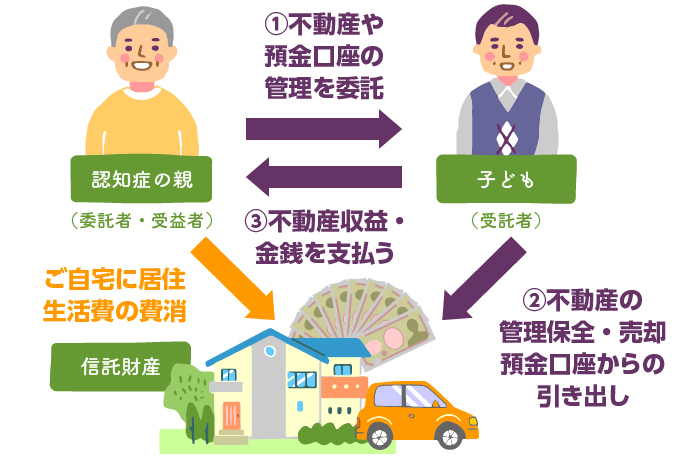

「財産の管理・運用は子に任せ、利益は親が受け取る」という家族信託の仕組みが注目される背景には、近年の認知症の増加とその弊害があります。

認知症になってしまうと、判断能力が低下し、不利な契約を結んでしまったり、詐欺に巻き込まれてしまうリスクが高まります。

そのようなリスクを抱える認知症の方を保護するため、法律や各企業の規約により、認知症の方は契約を結んだり、金融機関の口座から預貯金を引き出すことができません。そのような状況では、生活費を捻出したり、不動産を売却したりすることができなくなってしまいます。

このような「自分の財産から生じた利益を自分で受け取る」という当たり前にも思われることが当たり前にできなくなってしまうのを防ぐために、管理・運用・処分の権限のみを第三者に移転させることができる「家族信託(民事信託)」が注目されているのです。

なお、家族信託も契約行為ですので、認知症になってしまってからでは利用することができません。

家族信託開始までの流れ

①信託内容を決める

家族間で話し合い、どのような目的のために誰が受託者になるのか、そのためにどの財産を信託するのか、受託者は何ができて何ができないのかなど、信託契約の内容を決めましょう。家族信託は家族間の信頼が前提となるため、皆さんの納得感が不可欠です。

②信託契約書を作成する

家族間で決めた内容をもとに、契約書を作成し、契約を締結しましょう。最近ではインターネット上で契約書のひな型をダウンロードすることもできたりしますが、大切な財産の管理や処分に関わる契約ですので、専門家にも関わってもらいながら作成しましょう。

信託契約書は公正証書で作成すると有効な契約書を確実に作成することができます。

③信託口口座を開設する

受託者は、信託財産を自分の財産と区別して管理しなければなりません。特に、金銭の信託を伴う場合には信託金銭専用の口座を持つ必要があります。信託口口座が作成できると安心ですが、信託口口座を開設することができる金融機関は多くはありません。身近に信託口口座を開設できる金融機関が見つからない場合には、既にお持ちの口座で、使われていない口座を信託金銭専用の口座として利用することも検討しましょう。

④信託登記を行う

信託財産に不動産が含まれている場合、その不動産が信託財産であることを登記する必要があります。信託登記がなされていないとその不動産を必要なタイミングで売却することができなくなってしまいますので、司法書士などの専門家も活用し、必ず信託登記を行いましょう。

⑤信託財産の管理・運用スタート

みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、長崎エリアの司法書士や税理士、不動産会社とも連携し、家族信託のコーディネートから信託契約書の作成、信託登記に至るまで、お客様の家族信託のスタートを丸ごとサポートさせていただきます。

家族信託を初めとした生前対策のご相談は、みんなの相続遺言相談プラザ長崎までご相談ください。