相続登記の義務化が始まる一方で、相続したものの、「遠くに住んでいて利用できない」「土地の管理の負担が大きい」といった理由で、土地を手放したいというニーズも高まりつつあります。このような土地を手放すための制度として、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。

こちらでは、相続土地国庫帰属制度についてご説明いたします。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈により不動産を取得した方が、土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。

相続によって土地を取得した法定相続人であれば、誰でも申請が可能ですが、共有地については、取得者を含む共有者全員で申請する必要があります。

相続土地国庫帰属制度利用の流れ

相続土地国庫帰属制度の利用申請を法務局に対して行うと、法務局の担当官による書面審査や実地調査が行われます。

このとき、土地一筆当たり14,000円の審査手数料を納付する必要がありますが、仮に審査の結果、却下・不承認になってしまっても、この手数料は返還されません。相続土地国庫帰属制度を検討する際には、各法務局で事前相談を活用し、どの程度承認の可能性がありそうか、確認しておくようにしましょう。

承認申請・審査手数料の納付

要件審査(書面調査・実地調査)

承認

通知から30日以内

負担金の納付

国庫帰属

国庫帰属には負担金の納付が必要

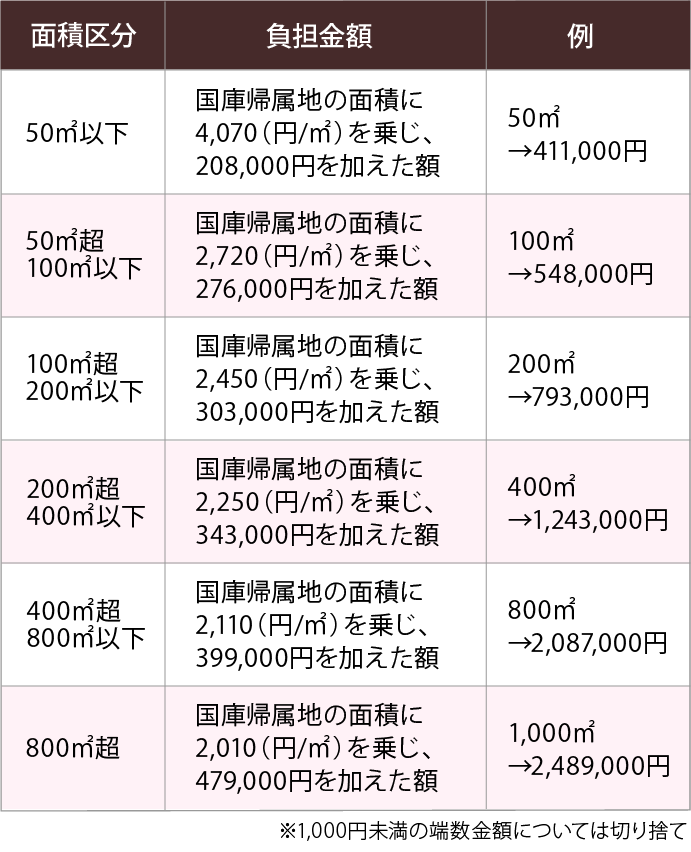

要件審査の結果、国庫帰属が承認された場合、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。

負担金の金額は土地区分と地積に応じて決定されますが、例えば宅地の場合、以下のように算出されます。

原則

- 面積に関わらず20万円

例外

宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域については、以下の面積区分に応じて負担金を算出します。

このように、相続土地国庫帰属制度の利用には審査料や負担金の納付が必要なほか、土地の境界等が不明な場合の境界確定のための土地家屋調査士の費用など、様々な負担が必要な制度です。

気軽に利用できる制度ではまだないかもしれませんが、売却や贈与といった方法とは異なる新たな選択肢として、活用が期待されます。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、長崎エリアの司法書士や不動産会社と連携して、相続した土地の活用から相続土地国庫帰属制度の申請まで全面的にサポートさせていただいております。長崎での相続手続きや、相続した土地の活用・手放し方についてお悩みの方は、お気軽にみんなの相続遺言相談プラザ長崎までお問い合わせください。